«Фрида Кало. Да здравствует жизнь!»

Vekarta на Якиманке

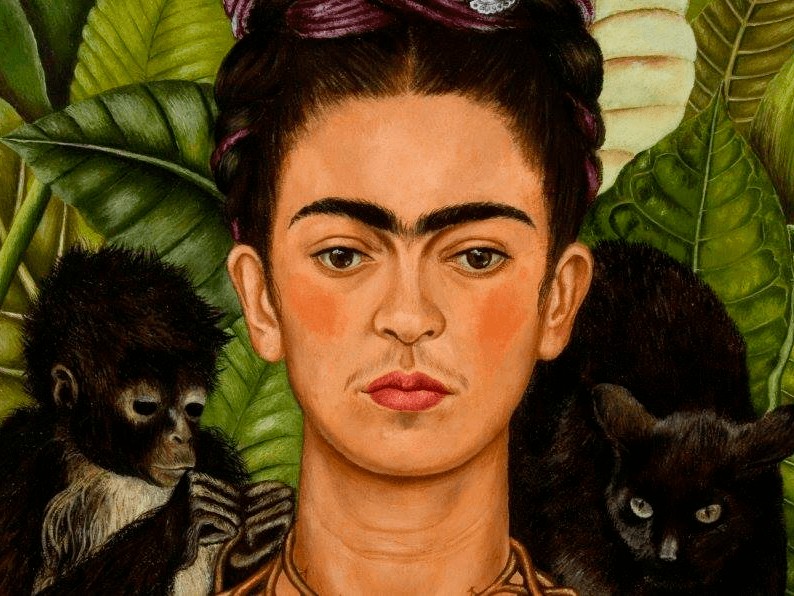

Это не просто выставка, а манифест внутренней свободы, в котором Фрида Кало становится не символом, а голосом — живым, полным цвета, боли и силы. Проект «Фрида Кало. Да здравствует жизнь!» предлагает увидеть более 60 репродукций ее знаковых работ — автопортретов, аллегорий, натюрмортов, где искусство становится способом выживания и любви к миру.

Название выставки отсылает к последней надписи на ее картине — утверждению, за которым стоит не только жажда жизни, но и целая философия быть собой, несмотря ни на что. В центре — Мексика, ее символы, фольклор, природа, сквозь которые Фрида выстраивает мир, узнаваемый и личный. Это история о теле как поле сражения, о территории искусства, о красках, которые остаются яркими даже в тени боли. Выставка приглашает погрузиться в этот художественный язык: в повторяющиеся образы, насыщенные смыслами, в честность автопортретов, в дыхание страны, которую Фрида никогда не предавала.

«Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии»

Новая Третьяковка

А что, если Восток — это не только сторона света, но и откровение? В начале XX века все больше русских художников выбирали путь в Туркестан — не как географическую точку, а как культурное притяжение. Так возникло движение, в котором восточные пейзажи, лица, ритмы и мифы становились частью модернистского языка.

Проект «Путь на Восток» в Новой Третьяковке предлагает взглянуть на этот художественный вектор как на масштабное явление — почти как на внутреннюю миграцию эстетики. Здесь представлены редкие работы Павла Кузнецова, Беатрисы Сандомирской, Александра Волкова, Кузьмы Петрова-Водкина, Михаила Курзина, Александра Самохвалова и других авторов. Их объединяет одно — стремление уловить суть мира, казавшегося одновременно далеким и близким, знакомым и неведомым. Отдельный фрагмент экспозиции посвящен художникам, оказавшимся в Средней Азии во время эвакуации в годы Великой Отечественной. Их творчество — не просто документ времени, а способ сохранить человечность через образ и цвет.

«Постоянная экспозиция музея «Динамо»

Динамо

Это не просто экспозиция музея, а пространство памяти и движения, где спорт становится частью культурного кода. В новом музее «Динамо» столетняя история легендарного Общества представлена через современные технологии: архивные материалы, цифровые инсталляции и документальную аудиопьесу, в которой звучат голоса представителей династий. Посетителей ждет около 200 артефактов, многометровые видеопроекции, кинетическая модель стадиона и мультимедийные портреты великих спортсменов. Экспозиция охватывает путь от 1923 года до наших дней, раскрывая, как «Динамо» становилось частью истории страны.

А если в эти даты вы окажетесь в Санкт-Петербурге, загляните в «Севкабель Порт» — там развернулась другая масштабная спортивная выставка «Зенит x Петербург. 100 лет вместе», приуроченная к юбилею футбольного клуба. Это хронология, художественная инсталляция и аудиоспектакль в одном месте. На площади 2000 м² представлено все: трофеи, фанатская атрибутика, эскизы стадионов, личные вещи игроков и голоса города — от Михаила Пиотровского до Сергея Шнурова. Выставка передает эмоциональную природу любви Петербурга к «Зениту» и показывает, как команда стала живым символом города — его духом, историей и будущим.

«Искусство за закрытыми дверями. Квартирные выставки 1960–1980-х»

Выставочные залы РОСИЗО

В 1960–1980-е годы в квартирах художников и их друзей рождались выставки, становившиеся не просто демонстрацией творчества, а жестами сопротивления и самостоятельной художественной практикой. Проект «Искусство за закрытыми дверями» впервые столь масштабно осмысляет феномен квартирных выставок, занимая два этажа исторического здания.

Экспозиция выстроена как исследование — через архивные снимки, документы, тексты, воспоминания участников и редкие аудиозаписи. Одиннадцать тематических блоков раскрывают хронологию и внутреннюю логику развития: от первых показов у Оскара Рабина до «Комнат» Ирины Наховой, от «Музея МАНИ» до весенних квартирных выставок и галереи АПТАРТ. Впервые представлены фотографии из архива Валентина Серова, документирующие художественную жизнь 1970-х.

Особое внимание кураторы уделили разделу «Разговоры на кухне» — живому диалогу художников, чьи голоса звучат сегодня как продолжение тех же тем: границы личного и публичного, роль художественного жеста, сохранение независимого наследия. Выставка соединяет музейную логику и эстетику DIY, фиксируя не только процесс, но и внутреннюю трансформацию — от показа к осознанному формированию собственной институции.

«Картины ускользающего мира. Золотой век японской графики»

Люмьер‑Холл (Берсеневский пер., 2)

Перед посетителями во всей красе развернется эстетика мимолетного. «Картины ускользающего мира» (или укие-э) раскрывают японскую гравюру эпохи Эдо как искусство мгновения, в котором каждый штрих фиксирует красоту исчезающего. Гейши и актеры кабуки, цветы и птицы, пейзажи и сцены повседневной жизни — все это становится языком, через который художники XVII–XIX веков говорили о времени, настроении и внутренней гармонии.

Укие-э — не просто художественный жанр, а культурный документ. Образы украшали интерьеры, рекламировали чайные дома и спектакли, создавали визуальный ритм столицы, где зарождалась городская культура нового типа. Эдо, будущий Токио, в этот период становится мегаполисом и творческой лабораторией. Именно здесь работали Хокусай, Хиросигэ, Кунисада, Утамаро — художники, чьи ксилографии стали символами японской визуальной традиции. Экспозиция дает представление о более 60 работах из знаковых серий, таких как «36 видов Фудзи» и «53 станции Токайдо». Это не только взгляд в прошлое, но и приглашение к созерцанию того, как искусство превращает обыденное в вечное, фиксируя то, что постоянно ускользает от человека.

Архангельское

Маска — не только театральный аксессуар, но и выразительный код, через который режиссеры начала XX века искали новый язык для сцены. Авторы этого проекта исследуют, как традиции итальянской комедии дель арте вдохновили театральные эксперименты Мейерхольда, Вахтангова и Таирова. Гротеск, импровизация, пластика — все, что было характерно для театра масок, стало основой нового сценического ритма, в котором жест важнее слова.

Экспозиция, разместившаяся в театре Гонзага, обращается к двум уровням: с одной стороны — это галерея масок и их персонажей, от Арлекина до Коломбины, с другой — это документальный рассказ о спектаклях, которые изменили представление о театре. Гравюры, эскизы, архивные фотографии и костюмы соединяются с видео и современными арт-практиками. В числе экспонатов — работы студентов и преподавателей Школы дизайна НИУ ВШЭ, а также костюмы из недавней постановки «Пульчинелла».

Исторический пласт дополняется визуальной интерпретацией — нейрографикой Валерии Титовой, сценографией Головина и Арапова, фотоснимками спектаклей с участием Алисы Коонен и Михаила Ульянова. Театр масок здесь раскрывается как искусство действия, где эмоции считываются в движении, а свобода сцены становится отражением перемен в обществе.

«Красная Москва. Женщина в большом городе»

Центр «Зотов»

В центре внимания экспозиции — запах как культурный код. Выставка рассказывает посетителям, как парфюмерия 1920–1930-х стала отражением новой городской реальности. Более 200 экспонатов — от живописи и графики до винтажных аксессуаров и обонятельных инсталляций — создают образ молодой столицы, где аромат становится частью визуального и звукового ландшафта.

Москва тех лет — город контрастов и превращений. Керосин и пудра, сирень и махорка, аромат хлеба и запах городской бани — все это формирует обонятельную карту эпохи, на фоне которой взрослеет и сама «Красная Москва» — культовый аромат и символ времени. Экспозиция делится на десять разделов, проходя путь от рабочих окраин до первых бутиков и международного признания советской парфюмерии.

Кураторы делают запах главным героем — он выступает носителем памяти, документом времени, художественным образом. В центре внимания — «Парфюмерный орган», где каждый может взаимодействовать с ключевыми нотами «Красной Москвы» и составить собственную композицию. Архивные материалы, флаконы, духи-реплики, произведения Пименова, Лентулова, Самохвалова и других художников дополняют атмосферу. Ольфакторный опыт превращается в исследование — личное и коллективное, где аромат становится способом говорить о городе, женщине и времени.

Читайте также: