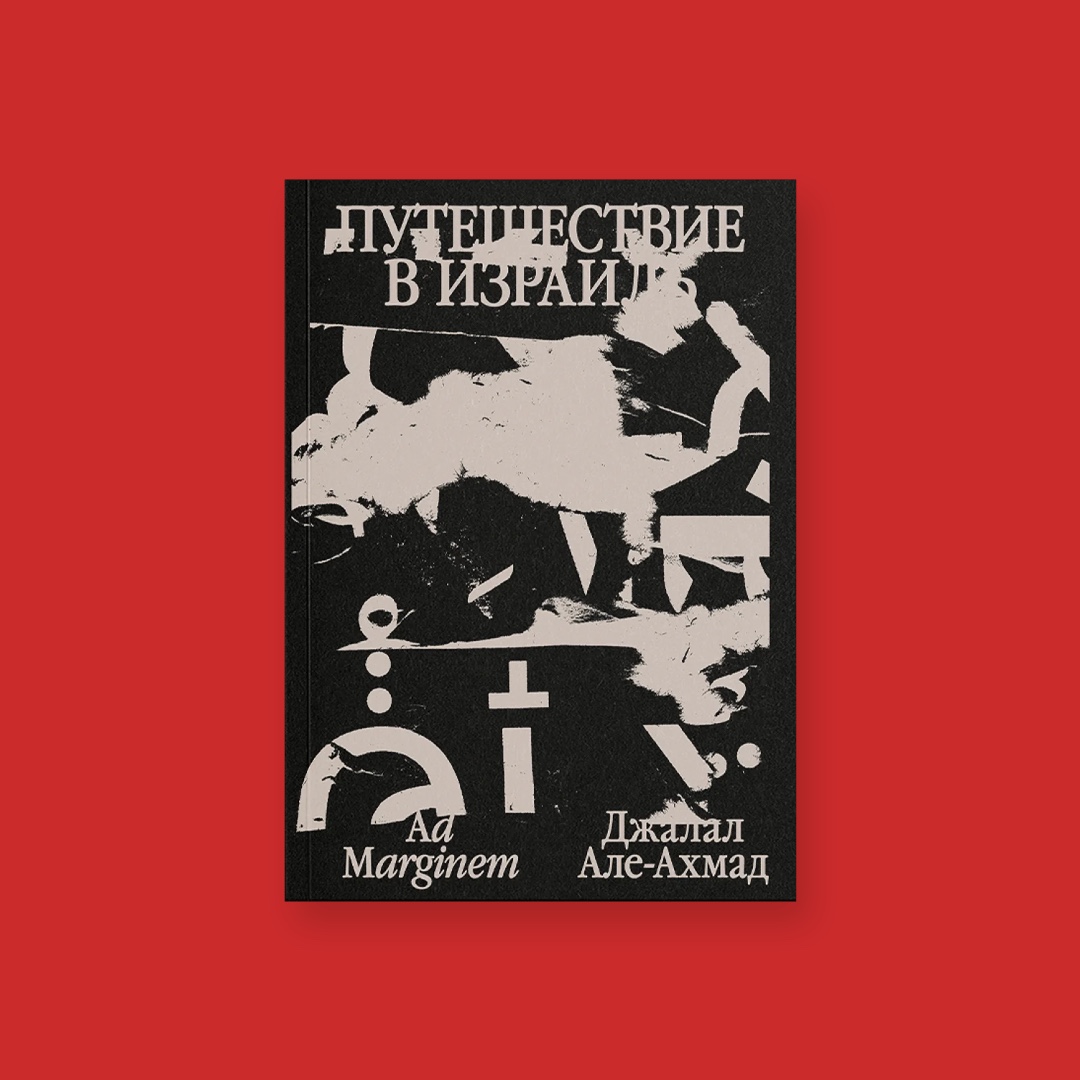

Але-Ахмад, «Путешествие в Израиль»

«Путешествие в Израиль» — яркий и противоречивый рассказ Джалала Але-Ахмада о его поездке в молодое израильское государство в 1963 году. Это не просто путевые заметки, а глубокая и провокативная рефлексия об идентичности, модернизации и политических хитросплетениях на Ближнем Востоке. Автор, один из самых влиятельных интеллектуалов Ирана ХХ века, видит Израиль одновременно близким и далеким, своим и чужим, источником вдохновения и очагом раздражения. Книга Але-Ахмада остается важным свидетельством раннего иранского взгляда на Израиль — взгляда, в котором удивление сосуществует с настороженностью задолго до того, как отношения между двумя странами стали недружественными. Однако текст ценен не столько как источник знаний о самом Израиле, сколько как отражение внутреннего кризиса иранской интеллигенции 1960-х годов и поисков выхода из него.

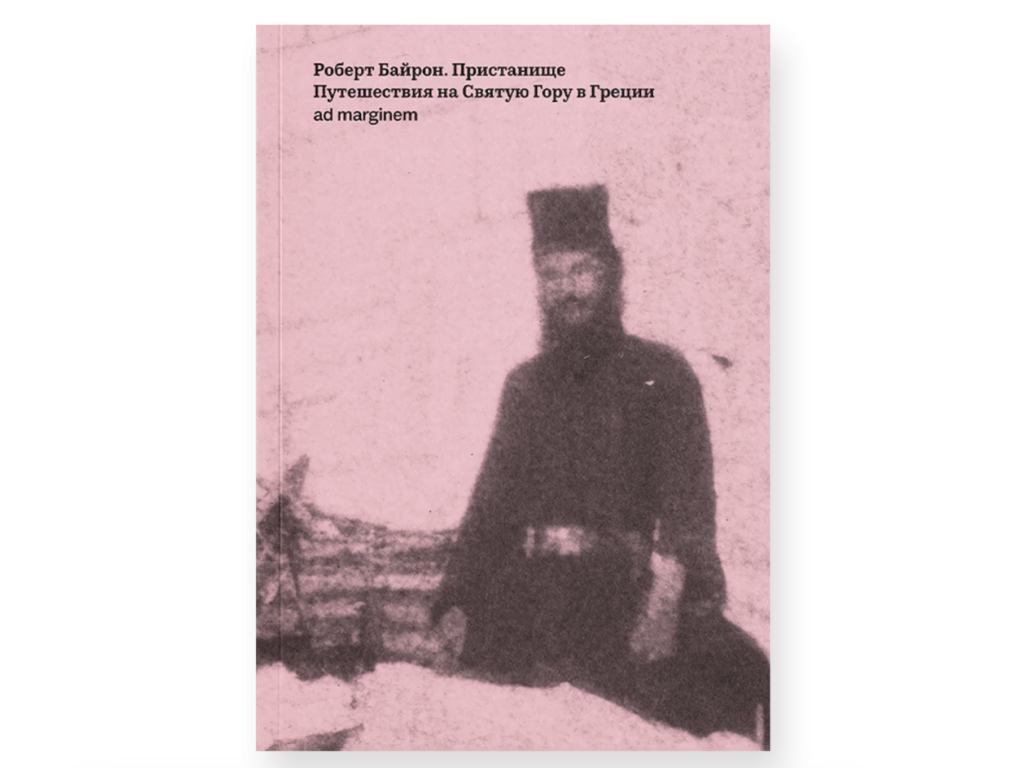

Устав от лондонских вечеринок, представитель «золотой молодежи» и страстный любитель искусства Роберт Байрон в компании трех друзей отправляется на Святую гору Афон. Вооруженные фотоаппаратурой путешественники побывали почти во всех монастырях Афона, общались с монахами, делали зарисовки, фотографировали фрески в храмах и трапезных. Очерк вырос в яркое и емкое повествование о двух путешествиях по Святой Горе (в 1926-м и 1927-м), в котором древняя история остроумно сочетается с современной — в области политики, искусства и нравов, а тонкий эстетизм и дружеская атмосфера мужской компании — с бесхитростным монашеским укладом и пронзительными описаниями природы. Благодаря своему ироничному уму, открытости иной жизни, искусству и еде, готовности преодолевать трудности нетуристического пути и исторического познания Байрон создает объемный и живой образ уникального монашеского сообщества Великой Лавры, Дионисиата, Зографа, Хиландара. Этот текст о поездке в незыблемое прибежище православной веры, тревожимое историческими событиями, характеризует культуру путешествий в межвоенный период.

Это сборник малой прозы японского писателя Накадзимы Ацуси, чье творчество сочетает глубокую философскую медитацию с тонким поэтизмом. В издание вошли два цикла произведений: «Истории Южных островов» и «Атоллы», где автор, отталкиваясь от личного опыта пребывания в Микронезии в 1941 году, возводит хрупкие мосты между временами и мироощущениями. Накадзима, известный своим переосмыслением китайских легенд, здесь обращается к колониальной тематике, исследуя столкновение культур и природу власти. Первый цикл, «Истории Южных островов», включает притчи и рассказы, вдохновленные местными мифами и преданиями и переплетающиеся с бытом островитян. Второй, «Атоллы», представляет собой лирический дневник странствий, где путевые заметки трансформируются в философские эссе. Проза Накадзимы лаконична и детализирована, а его взгляд — одновременно отстраненный и проникновенный — делает эти тексты уникальными свидетельствами эпохи.

Франсуа Жюльен, «Невозможная нагота»

Выдающийся французский синолог Франсуа Жюльен в своей книге «Невозможная нагота указывает на принципиальное, но неочевидное различие между западным и восточным мировоззрениями: в то время как в европейском искусстве от античных статуй до современной фотографии обнаженное тело предстает как феномен, неотъемлемый и укорененный в культуре, в Китае Нагота как философская и эстетическая категория невозможна. Ее появление предполагает «морфологическое» мышление, стремление к фиксации формы как воплощения идеи, то есть самую суть метафизики, рожденной в Греции. В китайской культуре же форма, напротив, понимается как нечто процессуальное, подверженное изменению, а потому не требующее остановки взгляда на «голом», а значит, живом теле. Рассматривая произведения китайской графики и живописи и размышляя о невозможности Наготы, Жюльен предлагает по-новому взглянуть на наше представление об истине, бытии и чувственном опыте как таковом.

Дэвид Гребер, Маршалл Салинз, «О королях»

Диалог мэтров современной антропологии о природе монархической власти. Гребер и Салинз не претендуют на стройную теорию, но предлагают читателю тонкий, а подчас остроумный анализ «традиционных» разновидностей королевской власти, ее наиболее распространенных архетипических проявлений. Свои рассуждения авторы строят на впечатляющем объеме этнографических данных, исследованиях америндейских и африканских народов — от монархий Африки и Азии до народов Папуа-Новой Гвинеи и Америки. Издание проиллюстрировано схемами, картами и гравюрой.

Читайте также: